The Environmental Audiotour at the Helsinki Biennial

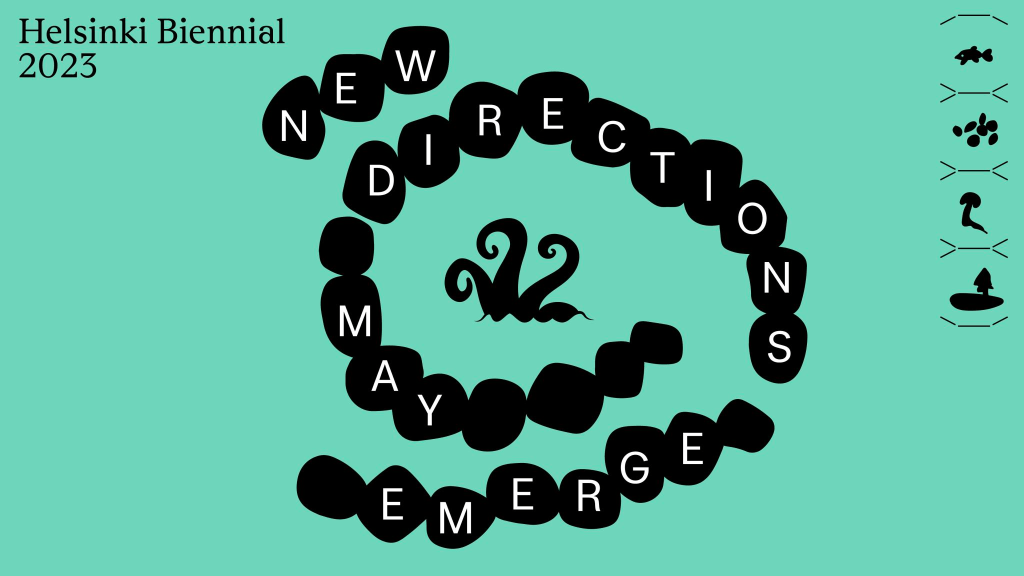

Helsinki Biennial 2023 is now open and our Aarhus based research group was happy to be involved in the team of curators led by Joasia Krysa.

As part of our work, we also wrote the Environmental Audiotour that can be heard in specific locations in Helsinki and also online. Below a short introduction text to the tour that you can listen to both in English and in Finnish as “Ääniopastus kaupungin luontoon”.

Imagine immersing yourself in data as you discover the intricate architectures of environmental sensing that surround us.

The Environmental Audiotour takes us through different spaces and sites of Helsinki and Vallisaari, their past and future. Real and speculative stories unfold together with elemental forces in the extended urban environment, from water to air and from land to energy. The stories draw our attention to the ecological landscapes as we move through different ’islands’ in the city.

Written by Jussi Parikka, Paolo Patelli, and May Ee Wong, The Environmental Audiotour consists of six audiostories that can be experienced in the South Harbour near the Lyypekinlaituri (1st), in Vallisaari at the ruins of the old Weather Station (2nd), in Hietalahti (3rd), in the Kaisaniemi Botanical Garden (4th and 5th) and in Sörnäinen near the Uniarts Academy of Fine Arts – as well as online.

https://helsinkibiennaali.fi/en/event/critical-environmental-data-the-environmental-audiotour/

References

Samir Bhowmik, “From Nature to Infrastructure: Vallisaari Island in the Helsinki Archipelago.” Environment & Society Portal, Arcadia (Summer 2020), no. 28. https://doi.org/10.5282/rcc/9062.

J.R. Carpenter, This is a Picture of Wind. Longbarrow Press, 2020.

Lorraine Daston, Rules: A Short History of What We Live By. Princeton University Press, 2022.

Gary Genosko,”Four Elements” in: Posthuman Glossary, edited by Rosi Braidotti and Maria Hlavajova. Bloomsbury Academic, 2018.

Heikki Nevanlinna, Ilmatieteiden vaiheita ja vaikuttajia Suomessa. Societas Scientiarum Fennica, 2021

Dietmar Offenhuber, “Data by Proxy — Material Traces as Autographic Visualizations” arXiv:1907.05454, 2019.

Yoko Ono, “Painting for the Wind”, 1961.

Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton University Press, 2015.

The project was realised with support from the Helsinki Biennial and the Design and Aesthetics for Environmental Data project (AUFF, Aarhus University, 2022-2024) and the Weather Reports project (AHRC and DFG, 2022-2024).

First signs

First signs of Operational Images existing as a printed book.

Japanese translation of A Geology of Media

I am happy to see this out: the Japanese edition of A Geology of Media. A big thanks to Yoshitaka Ota and the publisher for their work in making this happen. See here for more info – and if you do not read Japanese, check out at least the gorgeous cover design (that features a detail from Danish artist Honey Biba Beckerlee’s work). For the first brief review of the book in Japanese, see here.

Digital Aesthetics Research Centre

The Digital Aesthetics Research Centre (DARC) is one of the centres in our school and faculty. DARC has been operating about 20 years now with a focus on new and emerging art practices from software and net art to sound, visual, and other media. I am happy to continue and support DARC work as the new director.

The news piece here.

Strange Weathers

I am very happy that our Strange Weathers special issue of Neural Magazine is out! It includes new texts, reviews, and interviews with for example Karolina Sobecka, Superflux, Lise Autogena and Joshua Portway, Open Weather, and Jana Winderen. Co-edited with Daphne Dragona, the special issue follows on from our Weather Engines exhibition in Athens (2022, Onassis Stegi) as well as the book we published in that context: Words of Weather, a new vocabulary for a political ecology.

In further news, the exhibition and public program will be continued in Spain in Autumn 2023. A separate announcement on that is forthcoming. In the meantime, enjoy the special issue (and considering subscribing to Neural – or recommending your library to do that).

The cover of the special issue features Sophie Dyer from Open Weather group, from their workshop in Athens in 2022.

On Practices of Images and Measures of Practice

Out in the new issue of Media Theory

“This conversation between Jane Birkin and Jussi Parikka picks up on two recently published books, Birkin’s Archive, Photography and the Language of Administration (Amsterdam University Press 2021) and Parikka’s co-edited Photography off the Scale (Edinburgh University Press, 2021, with Tomáš Dvorák). The conversation focuses on some of the media theoretical undercurrents of their two books that feature the photographic image as a central part of both their interests, while also shifting to different aspects of institutional practices of images, including questions of logistics of order and enumeration.”

Peter Szendy: L’obvers et le revers des médias

I am here sharing Peter Szendy’s kind Postface text to the French collection of my writings that came out last year: L’Anthrobscène et autres violences: Trois essais sur l’écologie des media (T&P workunit, 2021). Please find the original text in French below – a Spanish translation came out as Postface to Antropobsceno y otros ensayos: Medios, materialidad y ecología (Ediciones Mimesis 2021). Have I already said several times that I love the fabulous design of both book objects?

Peter Szendy: “L’obvers et le revers des médias“

Que nous reste-t-il après la lecture de L’Anthrobscène et autres violences, cette trilogie que Jussi Parikka consacre aux restes, justement, aux débris, aux rebuts, aux reliefs de ce qui a pu sembler — pour un certain temps, pour un temps limité — un festin terrien ou terrestre sans fin ?

Les miettes, les rognures, les déjections qui restent et que ces trois textes cherchent à penser ne sont pas à strictement parler les résidus d’un repas, c’est-à-dire d’une ingestion et d’une digestion organique. Les commensaux qui, dans ces pages, consomment et jettent ou rejettent ne sont pas des vivants humains ou animaux : ni mammifères, oiseaux ou insectes, ni même bactéries ou virus (quoique le virus et l’insecte soient ailleurs l’objet des réflexions de Jussi Parikka, par exemple quand il s’intéresse à la généalogie du modèle de l’essaim en informatique ou à l’idée selon laquelle les contagions virales qui se répandent dans le monde numérique relèveraient d’un métabolisme [1]). Ici, les commensaux du grand festin dont L’Anthrobscène ramasse et analyse les restes, ce sont les médias eux-mêmes.

Un média, s’il pouvait jamais coller parfaitement à son concept, ne devrait rien laisser. Il ne devrait laisser aucun reste, puisqu’il devrait s’épuiser dans l’immédiate transparence qu’il est censé permettre. Mais puisque nul média ne peut être un pur moyen ou milieu, c’est du dépotoir des médias dont parle L’Anthrobscène, voire de leur dépositoire, à savoir leur morgue. À l’instar de l’écrivain de science-fiction Bruce Sterling — qui leur a érigé un site où il accueille les évocations et descriptions de leurs dépouilles funèbres —, Jussi Parikka s’intéresse aux dead media, à ces médias qui, tels la lanterne magique, le théâtrophone ou le tube pneumatique, sont « morts sur les barbelés du progrès technologique [2] ». En bon archéologue des médias, il se penche sur le résultat des fouilles qui, depuis les strates où s’accumulent les détritus médiologiques, exhument de vieux appareils hors d’usage, comme le télégraphe, dont la remontée à la surface peut bouleverser les chronologies établies (le télégraphe, rappelle Jussi Parikka en citant Wolfgang Ernst, est un médium numérique avant la lettre puisque, contrairement au téléphone analogique qui lui succédera, il opère « déjà » grâce à un codage reposant sur des éléments discrets). La médiarchéologie produit donc souvent des résultats intempestifs, puisqu’elle documente des bonds en avant et des sauts en arrière : plutôt que la traversée linéaire d’une archive ordonnée, elle se présente comme ce qu’on pourrait appeler — en empruntant à la fois au lexique de la variantologie des médias chère à Siegfried Zielinski et à celui de l’archiviologie générale que Jacques Derrida appelait de ses vœux — une anarchéologie de l’anarchive où se côtoient des appareils opérants et d’autres hors d’usage [3].

Mais ce ne sont pas seulement des choses —machins et machines, instruments, engins, dispositifs — que livrent les explorations excavatrices de Jussi Parikka. Là où il commence à se séparer de la médiarchéologie allemande (qu’il a par ailleurs largement contribué à faire connaître dans la sphère anglo-saxonne), c’est lorsqu’il se détourne de l’objet singulier au profit des infrastructures, c’est-à-dire des câbles, des canalisations, des tuyauteries, bref, ce que l’on pourrait appeler les voiries du sensible [4]. Ce tournant le conduit à opposer à la prétendue immatérialité des médias numériques (telle qu’elle s’incarne ou plutôt se désincarne dans la pseudo-aérosphère du cloud) une plongée dans l’espace hypogée pour en rapporter ce qu’il conçoit comme « un vocabulaire techno-politique, mais aussi géophysique des sous-sols ».

*

Lorsque Jussi Parikka les emploie pour analyser les médias, les termes d’archéologie ou de paléontologie sont donc tout sauf de simples métaphores. De même que sa géologie des médias est tout sauf une « géologie abstraite », contrairement à celle, magnifique, que proposait l’artiste américain Robert Smithson en comparant la terre et le cerveau (« notre cerveau et la terre sont dans un état d’érosion constante, des rivières mentales érodent des berges abstraites, des ondes cérébrales déstabilisent des falaises de pensée, des idées se décomposent en pierres de non-savoir et des cristallisations conceptuelles s’effritent en dépôts de raison poussiéreuse [5] »). Au fond — oui : au fond, c’est-à-dire dessous, sous la surface, dans la profondeur —, Jussi Parikka est peut-être le seul archéologue des médias qui s’attache véritablement et littéralement à la terre, à l’élément terreux et à tout ce qu’il tient en réserve. C’est-à-dire, premièrement, des témoignages, car la terre, dit-il, est « un dispositif d’enregistrement ». Et, deuxièmement, des ressources minières qui constituent les conditions matérielles des médias apparemment les plus portables et les plus aériens (les plus nuageux) : Jussi Parikka aime à rappeler que nous transportons « des petits morceaux d’Afrique dans nos poches » (le coltan, un minerai essentiel dans la téléphonie mobile et dont l’exploitation aura été la cause de la guerre civile au Congo), mais aussi du zinc venant d’Alaska et raffiné en indium (au Canada, en Chine ou en Corée du Sud) pour devenir un composant de nos écrans tactiles. L’Anthrobscène propose une sorte de table périodique des éléments médiologiques (le cobalt, le gallium, le platinum, le palladium, le germanium…), tout en affirmant la nature médiatique de la terre elle-même en tant que mégamachine enregistreuse.

La géologie des médias fait ainsi pendant à la géologie comme média (la terre comme récepteur-transmetteur). Est-ce à dire que le champ dont Jussi Parikka trace les contours revient à fonder une « philosophie des médias élémentaux » telle que la défend John Durham Peters [6] ? La division en éléments — Peters en recense cinq : l’eau, le feu, le ciel, la terre et l’éther — ne semble guère pertinente pour caractériser la pensée médiologique qui se dessine dans L’Anthrobscène : si celle-ci reste éminemment terreuse, terrienne plutôt qu’aérienne, granuleuse ou poisseuse plutôt que liquide, gazeuse ou nuageuse, ce n’est pas parce qu’elle privilégie un élément (la terre) au détriment des autres ; c’est plutôt qu’elle se penche avant tout sur les restes et les rebuts en tant qu’ils résultent d’un travail de transformation qui fait la vie et la mort des médias. Plutôt que les propriétés médiologiques propres à chaque élément (l’eau, l’air, le feu…), ce qui retient l’attention du géologue des médias, ce sont leurs mutations et métamorphoses. Plutôt qu’affirmer le caractère élémental de la terre en tant que telle, Jussi Parikka l’analyse comme le terreau où les éléments se composent et se décomposent selon les lois d’une sorte de chimie des médias : on peut lire l’histoire de la photographie publiée en 1887 par le géologue et photographe britannique William Jerome Harrison, dit-il, comme « une histoire des produits chimiques plutôt que simplement celle des inventeurs-expérimentateurs ». Une histoire de bitume, d’étain, de nitrate d’argent et d’uranium.

*

Ce chemin de pensée qu’il fraye entre l’archéologie, la géologie et l’écologie des médias, Jussi Parikka l’aura donc placé sous le signe de ce qu’il appelle l’anthrobscène. Pourquoi ? Et d’où vient-il, ce mot-valise, ce nom étrange et pourtant si parlant ?

À l’instar d’autres termes qui appartiennent à l’époque de l’histoire de la Terre désormais nommée Anthropocène, anthrobscène est une formation lexicale hybride. Comme le plastiglomérat (une roche détritique qui intègre dans sa composition des matières plastiques d’origine anthropique), l’anthrobscène — le mot — est lui-même un lexème en forme de conglomérat, une accrétion lexicale hybride, typique de l’ère qu’il décrit. Autrement dit : le mot, dans sa formation agglomérante ou agglutinante, ressemble aux choses ou au monde qu’il nomme. En ce sens, l’anthrobscène — le mot — n’est pas sans rappeler ce que Jacques Derrida pouvait dire du biodégradable, dans un texte publié en 1989 [7] : s’interrogeant sur cet « artéfact récent » (à l’époque), prêtant l’oreille à cet « objet synthétique », à cette « greffe moderne et instable de grec et de latin » qui « n’appartient pas au compost organique d’une unique langue naturelle », il se demande si le mot biodégradable est lui-même biodégradable, décomposable dans l’élément du langage, c’est-à-dire parfaitement assimilable dans ce qu’on appelle la culture. Est-ce d’ailleurs souhaitable ?, s’interroge-t-il, en notant que la biodégradabilité d’un mot ou d’un concept serait à la fois la meilleure et la pire chose qui puisse lui arriver.

Qu’en est-il du mot anthrobscène ? Qu’est-ce qui motive sa conglutination de latin et de grec ? À supposer d’ailleurs (comme je le fais ici) qu’il s’agisse bien d’un lexème produit par addition plutôt que par soustraction ou usure, par érosion, c’est-à-dire par élision (on pourrait le penser) de la voyelle o, dont la disparition créerait des dégâts lexicaux et sémantiques — l’anthropocène devenant anthrop’cène puis anthrobscène —, pour finir par bouleverser ainsi l’écosystème du discours sur les écosystèmes, notamment celui des médias et celui de ce médium par excellence qu’est la langue [8].

Nul ne peut prédire la fortune de ce mot, anthrobscène : s’il se biodégradera (on le lui souhaite) pour se disséminer dans la culture des médias, pour y diffuser une conscience accrue des enjeux écogéoarchéologiques (je cède moi aussi à la tentation lexiglomérante) que Jussi Parikka tente si justement de placer au cœur d’une pensée médiologique digne de ce nom ; ou s’il continuera de surnager dans le flot des discours sans s’y dissoudre (on le lui souhaite aussi), pour garder vive l’inquiétude dont il est le produit ou le symptôme.

*

Sans pouvoir ni vouloir en prédire les futurs possibles de ce plastiglomérat lexical qu’est l’anthrobscène, je voudrais plutôt rappeler brièvement l’obscure généalogie linguistique de l’obscène, son étymologie confuse. Car il y a là, dans le passé enfoui du mot, comme trois hypothèses, trois filons langagiers, trois gisements, pourrait-on dire en filant la métaphore minière, qui tous les trois font signe, quoique chacun à sa manière, vers ce qui se tient peut-être en réserve dans l’improbable événement discursif par lequel l’Anthropocène devient anthrobscène.

Un premier filon possible, c’est celui que l’on peut trouver chez Varron, dans son traité De la langue latine composé au milieu du premier siècle avant l’ère chrétienne (VII, 95-96) : son hypothèse (plus qu’incertaine), c’est que obscaenus dérive de scena, la scène, si bien que le mot signifie « ce qui ne peut être dit publiquement que sur la scène ». Obscène serait donc ce qui est propre à la scène, même si l’étymologie varronienne a souvent été reprise de manière inversée (dans son essai sur « Pornographie et obscénité », D. H. Lawrence interprète ainsi l’origine latine du mot comme signifiant au contraire « ce qui ne peut être représenté sur scène », that which might not be represented on the stage [9]). Mais cette inversion, justement, pourrait indiquer le lieu même de l’obscène, à savoir non pas de l’un ou l’autre côté, sur l’une ou l’autre face, mais précisément entre le revers de la scène et son avers (ou son obvers, comme on dit aussi), à savoir là où la représentation (médiate, n’est-ce pas ?) naît précisément depuis la scission entre la scène et le hors-scène. Et l’anthrobscène tiendrait donc au fait même que tout média — la scène en est un — (se) divise pour transmettre ce qu’il transmet, donnant naissance à un recto et un verso, à un perçu et un imperçu.

Un deuxième filon, c’est celui que proposait beaucoup plus tard, entre autres étymologies (toutes douteuses), Priscien de Césarée, un grammairien latin du VIe siècle de notre ère. Dans ses Institutiones grammaticae (IX, 54), il suggère de dériver obscenus de caenum, à savoir la vase, le bourbier et, par extension, la saleté. L’insistance de Jussi Parikka sur le terrien ou le terreux, comme on l’a vu, s’inscrirait dès lors dans la perspective ouverte par cet autre gisement lexical antique, qui pointerait quant à lui vers les déchetteries — rarement biodégradables — que les médias produisent là où ils médiatisent. On aura rencontré dans les pages qui précèdent l’expression de slough media, que l’on peut traduire ou bien par médias-bourbiers (slough, c’est le marais ou le marécage), ou bien par médias-dépouilles (slough, c’est aussi la mue, la peau qui s’est détachée). L’anthrobscène, ce serait donc l’excédent des médias, ce qu’ils laissent tomber depuis l’immédiat qu’ils érigent.

Un troisième filon, enfin, c’est celui de l’étymologie (également hasardeuse) indiquée par le grammairien et lexicographe Huguccio de Pise, au XIIe siècle de notre ère, dans ses Derivationes. On peut dériver obscenus, écrit-il [10], du verbe cano, chanter, puisque l’obscène « se dit proprement de la voix » (proprie enim de voce dicitur) : « la voix obscène » (vox obscena), en effet, est « rude et laide » (dura et turpis). L’anthrobscène, l’obscène de l’Anthropocène, pourrait-on penser, ce serait dès lors le gémissement qui sourd depuis les entrailles de la Terre, le cri qui monte depuis les viscères de la planète souffrant sous les coups de l’industrialisation massive dont les médias sont le produit ainsi que le porte-voix.

La Terre qui hurle quand le forage anthropique atteint ses boyaux : tel est l’extraordinaire récit que raconte Conan Doyle en 1928 dans L’Homme qui fit hurler le monde, une nouvelle à laquelle Jussi Parikka prête, à juste titre, son oreille attentive. Aurions-nous rendu le chant du monde ou le chant de la Terre obscènes ? Anthrobscènes ? Seraient-ils devenu un cri déchirant ? Et si oui, qui, quel média pourra, saura le faire entendre dans toute sa bouleversante puissance ? Pour quelle écopolitique à venir ?

[1]. Voir Jussi Parikka, Insect Media. An Archaeology of Animals and Technology, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010 ; et Digital Contagions. A Media Archaeology of Computer Viruses, New York, Peter Lang, 2016, p. 224.

[2]. Bruce Sterling, « The DEAD MEDIA Project : A Modest Proposal and a Public Appeal », deadmedia.org. Ce manifeste de 1995 appelait de ses vœux « un guide pratique du naturaliste pour la paléontologie des communications » (a naturalist’s field guide for the communications paleontologist).

[3]. La traduction anglaise de l’ouvrage de Zielinski, Deep Time of the Media, est une référence récurrente dans « L’Anthrobscène », tandis que Mal d’archive de Derrida se voit attribuer une « place centrale » dans « Vestiges dispersés » (où l’on trouve également la citation de Wolfgang Ernst sur le télégraphe comme appareil numérique).

[4]. En généralisant le concept de « voirie du visible » que j’ai proposé ailleurs (voir Peter Szendy, Le Supermarché du visible, Paris, Minuit, 2017, p. 72).

[5]. Robert Smithson, « A Sedimentation of the Mind : Earth Projects (1968) », dans The Collected Writings, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1996, p. 100 (ma traduction). La référence à ce texte de Smithson revient plusieurs dans Jussi Parikka, A Geology of Media, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2015, notamment p. 5 et p. 66.

[6]. John Durham Peters, The Marvelous Clouds. Toward a Philosophy of Elemental Media, Chicago, The University of Chicago Press, 2015.

[7]. Jacques Derrida, « Biodegradables. Seven Diary Fragments », traduction anglaise de Peggy Kamuf, Critical Inquiry, vol. 15, n° 4, 1989, p. 815. Je retraduis à partir de la traduction anglaise, la version française de ce texte n’ayant pas encore été publiée, à ma connaissance.

[8]. « Que serait un écosystème pour des discours », what would an ecosystem be for discourses ?, se demandait encore Derrida (« Biodegradables », p. 828).

[9]. D. H. Lawrence, « Pornography and Obscenity » (1929), dans Late Essays and Articles, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 236. Je cite le traité de Varron, De la langue latine, dans la traduction française parue sous la direction de M. Nisard (Paris, Garnier frères, 1850, p. 538).

[10]. Uguccione da Pisa, Derivationes, édition critique sous la direction de Enzo Cecchini et al., II, Florence, Edizioni del Galluzzo, 2004, p. 216.

Forthcoming in 2023: Operational Images

First signs of my forthcoming book Operational Images: From the Visual to the Invisual are online. Featured in the University of Minnesota Press new Spring /Summer 2023 catalogue.

An in-depth look into the transformation of visual culture and digital aesthetics

First introduced by the German filmmaker Harun Farocki, the term operational images defines the expanding field of machine vision. In this study, media theorist Jussi Parikka develops Farocki’s initial concept by considering the extent to which operational images have pervaded today’s visual culture, outlining how data technologies continue to develop and disrupt our understanding of images beyond representation.

Charting the ways that operational images have been employed throughout a variety of f ields and historical epochs, Parikka details their many roles as technologies of analysis, capture, measurement, diagramming, laboring, (machine) learning, identification, tracking, and destruction. He demonstrates how, though inextricable from issues of power and control, operational images extend their reach far beyond militaristic and colonial violence and into the realms of artificial intelligence, data, and numerous aspects of art, media, and everyday visual culture.

Serving as an extensive guide to a key concept in contemporary art, design, and media theory, Operational Images explores the implications of machine vision and the limits of human agency. Through a wealth of case studies highlighting the areas where imagery and data intersect, this book gives unprecedented insight into the ever-evolving world of posthuman visuality.

See here for the preface to the book.

The cover image includes a detail from Maria Constanza Ferreira’s video work.